A nossa própria inteligência artificial

Nos

últimos tempos, tem estado em discussão o desenvolvimento exponencial dos

programas de inteligência artificial. De um lado, alinham-se os detratores que

veem, nessas inovações, o progressivo fim da humanidade, substituída

definitivamente pela sua própria criação. Em alguns casos, admitem as vantagens

(por exemplo, no domínio das intervenções médicas), mas enfatizam as

consequências nefastas que já estão a ter no domínio da educação e que

determinarão uma cada vez maior obsolescência do próprio ser humano. Do outro

lado, enfileiram-se os entusiastas que encaram esses programas como

instrumentos que potencializam as próprias faculdades humanas, permitindo um

sucesso fácil onde antes avultava a frustração da maioria – e aí incluem a

própria aplicação dessas ferramentas à educação. Claro que é muito difícil

perceber porque consideram como sucesso educativo um simples plágio

potencialmente indetetável, mas tal decorre diretamente da distorcida noção de

aprendizagem que tem sido forjada nas últimas décadas e que se autoestimula

pela constante confirmação dos seus postulados que nunca são submetidos a

verdadeiro escrutínio.

Uma

outra discussão que se intersecta com esta é a que diz respeito às

possibilidades futuras, até onde poderá ir a inteligência artificial. O

caricato desta discussão reside na tradicional antropomorfização. Tal como os

deuses não eram mais do que homens com superpoderes, tal como o Deus único não

era mais que a negação dos limites das faculdades humanas, tal como os

extraterrestres dos livros, banda desenhada e cinema não eram mais que homens

com caraças, também aqui os homens, habitualmente, não parecem ser capazes de

imaginar qualquer inteligência artificial se não à sua imagem e semelhança.

Daí, porem-se a discutir se a IA poderá vir a ter sentimentos, se poderia ter

uma alma, se poderia ter livre-arbítrio, sem reservarem um segundo para se

questionarem porque ter sentimentos é um requisito necessário à inteligência, o

que é essa alma que referem ou se existe verdadeiramente algum livre-arbítrio.

Se se chama a atenção para as simulações artificiais de sentimentos, salientam

ser meras imitações, nunca se questionando se os sentimentos humanos não serão,

eles próprios, resultado de um gradual processo de imitação, tal como evidencia

a variação dos mapas sentimentais conforme a cultura, ou seja, conforme os

padrões que foram inculcados em cada caso. Curiosamente, muitas vezes aqueles

que descartam as simulações como imitações são os mesmos que sobrevalorizam o

sucesso educativo dos alunos que recorrem às aplicações de IA. Por outro lado,

supondo que existe mesmo uma alma, ou seja, uma substância individual que

permanece idêntica a si mesma, também não se percebe porque uma inteligência

teria de ser individual, porque não poderia ser uma colónia a funcionar em

algum tipo de rede ou outro tipo de funcionamento global, com base, por

exemplo, na nuvem virtual. Além disso, o próprio indivíduo, apesar de tão cheio

de si, não é mais que uma colónia multicelular, um ecossistema precário de que

a consciência não é mais que epifenómeno derivado. Essa própria consciência, na

esmagadora maioria dos seus pensamentos, mais não faz do que reproduzir o seu

ambiente social, mostrando o seu caráter ressonante a cada instante, mera peça

emanada de um todo coletivo. De facto, a única individualidade radical da

maioria reside no desejo que a faz submeter-se ao coletivo. Mas até esse

desejo, exatamente por ser antepredicativo, parece provir de uma instância

indiferenciada, só tendo a consciência que reconhecê-lo e ser determinada por

ele, sem nunca o ter escolhido, mas apenas escolhendo segundo ele. E assim se

chega à derradeira ilusão acerca do humano, o livre-arbítrio. Cada vez que um

programa informático opta pelo 0 em vez do 1 está a escolher porventura de forma

mais consciente do que a escolha feita por humanos. Dir-se-á que é uma escolha

inteiramente determinada, sem alternativa. Alternativa existe, o 1 em vez do 0,

não existem é motivos para o programa a escolher, visto não cumprir da melhor

forma o seu fim. Da mesma forma, um humano escolhe aquilo que tem motivos para

julgar que satisfaz melhor o seu desejo. A única diferença é que erra muito

mais que o estrito cálculo artificial operatório na prossecução da satisfação

desse desejo que o anima e que, é claro, nunca escolheu, mas em função do qual

faz todas as escolhas. Assim, a ilusão do livre-arbítrio parece radicar não

apenas no desconhecimento das causas que determinam o desejo, mas também na

incerteza quanto aos meios para alcançar os fins. Ora, a escolha de fins

inadequados para satisfazer o desejo não é, de facto, sinal de um poder

misterioso de escolha livre, mas apenas de um conhecimento deficiente e/ou

limitado. Se o conhecimento de cada qual quanto aos meios para satisfazer o

desejo fosse perfeito, não haveria qualquer variação nas escolhas. Dir-se-ia

que ainda aí diversos indivíduos se satisfariam com diversos fins, mas, na

verdade, esses fins não passam dos meios projetados para a satisfação que quase

invariavelmente acaba por não ser plena exatamente pelos erros de cálculo em

relação ao que satisfaria o indivíduo. E mesmo que houvesse diversas formas de

satisfação plena, ainda aí não se veria em que é que isso demonstraria um

livre-arbítrio diverso de uma máquina, pois também diversos programas podem ter

diversas escolhas conforme o tipo de programa, não encontrando todos a

satisfação nos mesmos fins.

Porém,

todas essas discussões me parecem laterais ou menores, visto nunca se

questionarem em relação àquilo que supostamente pretendem proteger ou potenciar.

De facto, antes de questionar os perigos de uma eventual inteligência

artificial dura, completa ou forte, a questionação deveria incidir sobre o

domínio da inteligência artificial nos próprios humanos. Apesar desta questão

estar implícita num grande número de abordagens do pensamento do séc. XX,

talvez devido ao cada vez maior domínio da filosofia analítica, talvez a mais

rígida versão filosófica dessa inteligência artificial que, muito naturalmente,

não se quer reconhecer como tal, ocorre, atualmente, uma amnésia generalizada

quanto ao poder da técnica moderna na formatação do pensamento humano,

concentrando-se toda a discussão nos perigos de alguns dos seus produtos. De

facto, a discussão assemelha-se à discussão da época de fogos, em que se vê o

problema nos incêndios e não nos incendiários e nas condições que os propiciam,

os interesses envolvidos nos próprios incêndios ou nas produções incendiárias, incluindo

a redução da floresta a recurso industrial, a negligência indolente e/ou dolosa

do Estado e as variáveis climatéricas efetivamente desprezadas. Da mesma forma,

teme-se o domínio da IA e ninguém se questiona até que ponto não é já a

inteligência humana artificial, razão, aliás, de a IA se poder tornar todo

poderosa, visto já não existir nenhuma inteligência humana que não a artificial

e, à medida que a IA se desenvolver, se tornar notório que, não tendo nada de

específico ou diverso, a inteligência humana nada terá para oferecer ao caos do

domínio técnico a não ser uma inteligência de pior qualidade, cada vez mais

obsoleta.

Não

me estou aqui a referir à acefalia da gente, reduzida a ressoar o coletivo. Há

alguma coisa que sempre ficou entre esta acefalia e o raríssimo pensamento

autónomo. Partilha com a acefalia a necessidade de seguir modelos, mas tenta

pensar a partir desses modelos, dentro do espartilho por eles proposto. Um

exemplo bem tradicional desse pensamento artificial é a Escolástica. Porém,

mais do que o referencial dogmático das crenças religiosas que traça o limite

que os autores não poderiam transpor, o que caracteriza o caráter artificial

desta inteligência é a metodologia, sobretudo após a fixação do enquadramento

aristotélico. Qualquer um que leia a Suma

Teológica não pode deixar de traçar o paralelo com as abordagens atómicas,

sempre subordinadas aos mesmos procedimentos de cálculo, dos modernos papers analíticos. É por isso, aliás,

que muitas vezes tenho chamado à filosofia analítica uma nova Escolástica,

mesmo para lá de alguns dos seus autores serem de facto escolásticos de forma

literal, pois o que lhe dá consistência é uma forma sempre idêntica de tratar

os problemas, uma inteligência domesticada que consideram um paradigma de

rigor, mas que, na verdade, se reduz a uma abordagem atómica inteiramente

artificial e intencionalmente ignorante de todo o contexto e de toda a

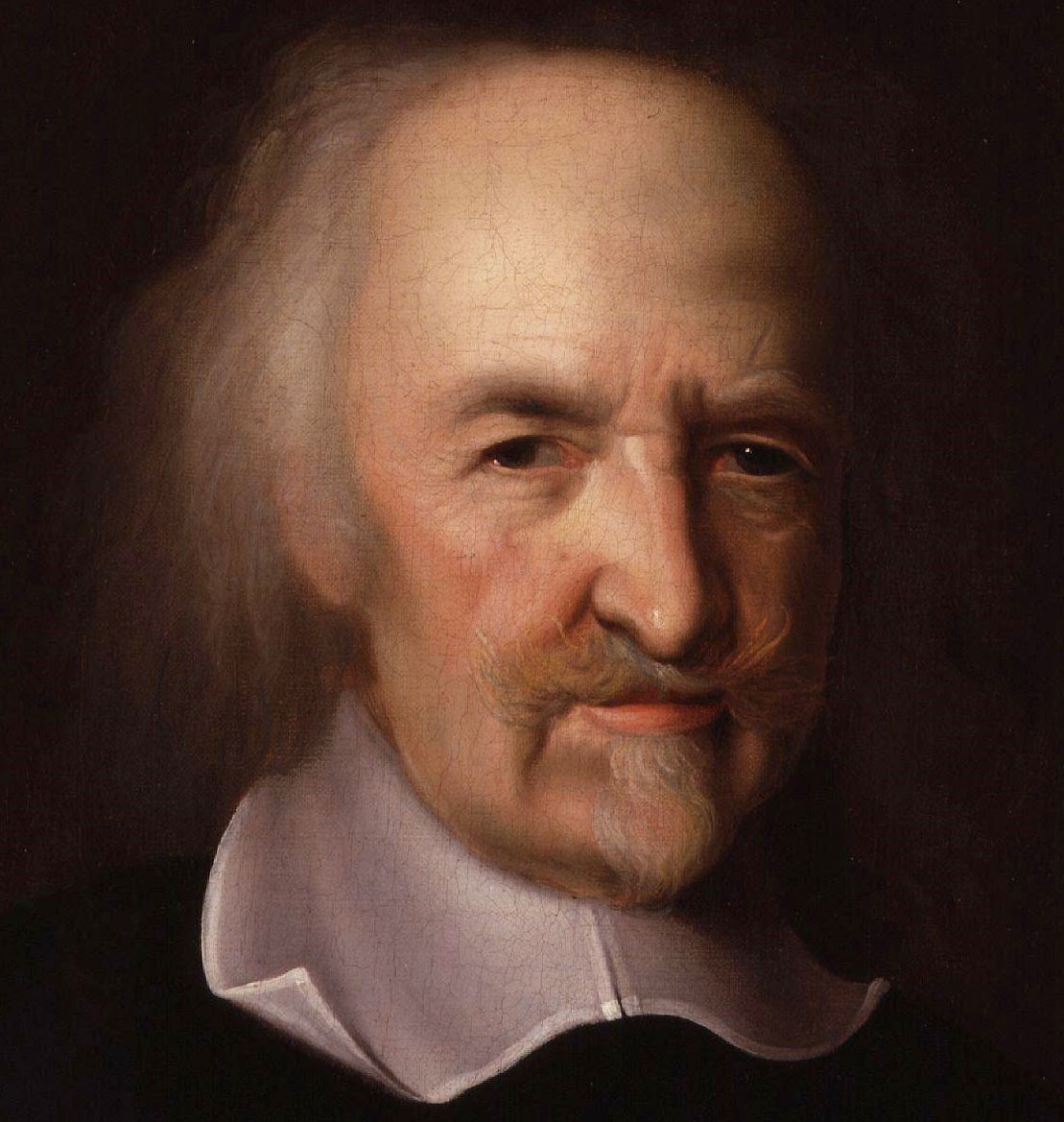

articulação que vá para lá da discussão do minúsculo esqueleto argumentativo. Ora,

mesmo tendo havido modelos anteriores deste pensamento artificial, ele começa a

tornar-se todo-poderoso na revolução científica do século XVII, alcançando a sua

maior expressão na res extensa de

Descartes, mas sendo antecipado no ideal de ciência-técnica de Bacon, nas

fórmulas de Galileu ou no pensamento reduzido a cálculo de Hobbes. Naturalmente,

não são esses autores que desenvolvem a inteligência artificial, eles fornecem

modelos de artificialidade que, depois, servem de bitolas pelas quais se regem

os seguidores. Aliás, todo o espírito académico enquanto académico (moderno,

entenda-se – não me estou a referir à escola de Platão) caracteriza-se por esta

exigência de operar com os modelos já dados, modelos tão artificiais quanto for

possível, de forma a facilitarem a reprodução. Invariavelmente, esse espírito

opõe-se ao radicalmente novo, mesmo quando se julga muito moderno por estar a

reproduzir modelos disruptivos. Na verdade, o que esse espírito faz, em cada

caso, é extrair a estrutura, o esqueleto, a armação de um autor ou corrente que

porventura nem as reconheceriam, tornando esses esquemas artificiais em

normativos que passam a ter de ser seguidos na academia. Essa extração de

modelos artificiais atinge o seu paroxismo caricatural na arte, pois transforma

puras manifestações da espontaneidade individual em referências dogmáticas, sem

que se consiga sequer explicitar qualquer verdadeira razão, mesmo que circunstancial

e forçada, para ser assim em vez de outro modo. A ocultação dessa falta de

razões por trás de discursos pretensiosos e vazios, cheios de declarações que

não significam nada, já não engana sequer os interessados. Mas tal dogmatismo

constitui um referencial precioso, mesmo que totalmente arbitrário, para a

manipulação especulativa do mercado.

Na

própria tecnociência, o seu ambiente quase natural, esse pensamento artificial

está sempre em expansão. A insistência no método científico, já assim chamado

dogmaticamente, não determina a menor descoberta, sendo apenas uma

superstrutura ideológica justaposta sobre o trabalho científico que, depois,

depende dos méritos dos cientistas individuais que chegariam às suas

descobertas com ou sem tal referencial dogmático. Já Leibniz chamava a atenção

que o método cartesiano não tinha permitido a menor descoberta dos seguidores,

muito embora todos acreditassem piamente no seu valor. Muitos cientistas

tiveram que mentir quanto ao seu cumprimento do método positivista, para que as

suas hipóteses fossem aceitáveis, muito embora essas hipóteses nunca pudessem

ter sido obtidas por estrita indução. As ciências sociais e os seus sucedâneos

políticos multiplicam a inteligência artificial de vários modos, sendo seu

emblema maior o organigrama. Tal qual Descartes pensava um mundo físico

reduzido a figuras geométricas, sendo seu fundamento único os modelos abstratos

mentais da matemática, todo o mundo prático, no sentido tradicional

aristotélico, procura reduzir a realidade a essa arrumação abstrata e

estritamente artificial do organigrama. Esses organigramas raramente servem

para alguma coisa, mesmo na educação, visto não fornecerem o crucial, a

compreensão das relações. Mas são considerados indispensáveis, chegando a ser

exclusivos, porque o que é fundamental para o pensamento artificial é ter um

modelo que se siga, mesmo que não potencie nada, não permita a compreensão de

nada, nem resolva nada. O mesmo se diga dos mil e um documentos que se julgam

estruturar burocraticamente a atividade nas escolas e que os fiéis acreditam

piamente, sem nenhuma evidência para tal, a não ser os produzidos pela sua

própria adulteração dos dados, produzir efeitos mágicos nas aprendizagens. Da

mesma forma, os governos desdobram-se na reprodução desses modelos artificiais,

sem qualquer efeito benéfico que não seja o de produzirem a tal referida

deformação dos dados, acabando por inevitavelmente estarem dependentes de algum

bom trabalho individual para não darem origem ao desastre. Na verdade, aliás, esses

modelos revelam todo o seu poder antes de mais em ambientes totalmente

artificiais, como o dos mercados financeiros. Estes, por si, não produzem coisa

alguma e falham constantemente não só na compreensão da realidade, como até nas

previsões que lhes dizem diretamente respeito, mas quase parece que seria

impossível viver sem eles, tal a formatação já obtida do pensamento por tais

modelos artificiais, abstratos e especulativos. A subordinação a paradigmas

indiscutíveis não ocorre apenas na ciência normal, mas na economia normal, na

medicina normal, na educação normal, na política normal, na arte normal e na

filosofia normal (à qual, aliás, querem garantir o estatuto de ciência normal,

como é característico de uma escolástica).

A

vitória da máquina na era moderna, a vitória das redes comerciais

proporcionadas pelos meios de transporte, a vitória da eficácia da produção

industrial, a vitória da aplicação das inovações técnicas e científicas,

tornou-se um modelo para o próprio pensamento que procurava replicar o seu

sucesso, eliminando todos os elementos prejudiciais à sua operatividade, por

muito que fossem necessários à compreensão. Kant, embora referindo-se

porventura mais ao que hoje é habitual chamar senso comum, a acefalia das

gentes, sublinha, num famoso opúsculo, o caráter artificial desse pensamento: “Preceitos

e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso racional ou, antes, do mau uso dos

seus dons naturais, são os grilhões de uma menoridade perpétua.” Instrumentos

mecânicos assinalam a transformação da inteligência em maquinal. Mas não só.

Asseguram uma eterna subserviência, uma negação da própria possibilidade de

pensamento autónomo, a não ser talvez o vocacionado para sujeitar os outros, o

dos tutores, ou até nem esse, pois mesmo os tutores tendem a reproduzir os

modelos já dados. Esse pensamento mecânico, essa inteligência artificial,

tornou-se, entretanto, omnipotente. Toda a inovação consiste na mera combinação

dos mesmos modelos mecânicos, um pouco como a res extensa cartesiana permitia a mais diversa combinação da mesma

suposta realidade homogénea. Todas as soluções apresentadas só são apreciáveis

seriamente se forem técnicas e só são técnicas se reproduzirem a eficácia das

máquinas. Feyerabend sublinha, com base noutros autores, como os médicos

deixaram-se formatar pelos instrumentos, ao ponto de nunca confiarem no seu

juízo independente das máquinas, contribuindo isso para uma degradação da

medicina que foi camuflada pelos resultados do desenvolvimento social. O mesmo

se diga de inúmeras outras áreas. Durante os últimos séculos, pesem embora as

reações que podem ter tido algum eco durante algum tempo, mas que acabam por

nada alterarem a médio prazo dado o ímpeto imparável da gigantesca vaga

técnica, os homens foram anulando, passo a passo, todas as potencialidades

alternativas do seu pensamento, a interpretação simbólica, a crítica

sistemática, o próprio espírito de sistema, a busca de sentido último da vida e

da ação, a imponderabilidade da beleza, para só admitirem os modelos de

pensamento inspirados na ou até ditados pela máquina. A inacreditável pobreza

de espírito que daqui resultou ainda se agravou ao tomar-se como referência o

exequível pelos programas informáticos. Na educação, a progressão foi não só

imparável, mas hiperbólica: embora se diga o contrário, eliminou-se toda a promoção

de autonomia crítica, toda a hermenêutica não estereotipada (e, em muitos

casos, até a estereotipada), toda a criatividade não tutelada. Os adolescentes

com sucesso são os que mimetizam ou operam, sem qualquer coragem de afirmar uma

tese própria. São condicionados a desenvolver competências, vendo-se a si

próprios como peças disponíveis para o tecido produtivo. Os professores

reduzem-se a reproduzir os modelos informatizados. Tudo isto preparou o fácil

domínio, na educação, como na medicina, no tecido produtivo, na arte, etc., da

IA. Se os próprios docentes já não faziam mais do que ecoar os produtos

fornecidos digitalmente, produtos até já atrasados e ultrapassados, que

resistência poderiam fornecer a produtos digitais bem mais avançados que já não

conseguiam acompanhar? Não deixa de ser caricato o entusiasmo de certos

docentes pelas ferramentas que os irão substituir, mas, habituados como estão

aos modelos de pensamento artificial, como poderiam justificar uma recusa ou

até qualquer resistência? E haverá alguma razão para se opor ao triunfo da

inteligência artificial quando esta há muito já triunfou na própria mente dos

humanos?

Porém,

o homem sempre se fez ao fazer. Cada inovação produzida pelo homem tornou-se

não só um apoio, não só uma inspiração, mas um modelo para o pensamento, quer

isso se traduzisse numa bênção ou numa maldição. Além disso, a maioria da

humanidade sempre precisou de modelos normativos que fossem fáceis de seguir,

receitas que só houvesse que aplicar, instruções para operar os instrumentos.

Para que a massa o pudesse fazer, sempre foram necessários inovadores e

replicadores dentro dos estritos quadros fornecidos para obter as soluções. Tudo isso é

inerente às sociedades e culturas humanas. Assim, esta defesa de uma

inteligência artificial na própria mente humana parece não ser mais que uma banalidade.

Não digo que não. A unilateralidade da mentalidade habitual não é nenhuma

novidade, nem sequer relativamente à era.

A

novidade está na anulação do resto e na eliminação de modelos de real

diferenciação. Já foi muitas vezes sublinhado que a dessacralização da nossa

era não foi obtida por qualquer superação do homem, ao contrário do desejado

por tantos no séc. XIX, até mesmo por aqueles que reconheciam a verdadeira

origem de tal dessacralização, mas pelo facto de o homem habitual se ter

tornado incapaz de transcendência, até mesmo da que resultava do reconhecimento

da sua limitação e impotência, pois remetia para um além inatingível. Uma tal

transcendência, na verdade vazia, era, porém, muito importante para que o ser

humano não julgasse a sua realidade a totalidade absoluta. O servo da gleba que

era esmagado pelo mistério e/ou majestade de uma igreja onde se cumpriam

rituais insondáveis com riquezas insuspeitadas e uma língua incompreensível,

tinha uma consciência vaga, mas omnipresente, da insuficiência de tudo o que

pensava, o que dizia, o que fazia, todas as normas, todos os preceitos, todos

os ditados, todas as crenças que estruturavam tudo o que compreendia do mundo,

mais não sendo do que proclamações de que muito mais havia que não alcançava. O

cidadão do nosso tempo está convencido que nada mais existe senão o que é

similar aos negócios com que ocupa o quotidiano, que nada mais existe senão a

sua obscenidade e ganância, e tudo se reduz, mesmo na caricatura a que hoje se

chama religião, ao cálculo das vantagens e prejuízos, às operações que permitem

alcançar resultados tangíveis e ao consumo possível dos produtos dispensados

pelo mercado. E o último homem retratado por Nietzsche tem progredido sem

cessar a sua lógica de dominação do conjunto do que entende por real. Durante

muito tempo, mesmo transmitindo tudo de forma dogmática e acéfala, a educação e

a cultura dominantes iam buscar modelos de interpretação, de crítica, de

construção de mundos de sentido, de diferenciação pessoal – mesmo que apenas para

os destruir, com a sua alarvidade, em estereótipos icónicos. Isso deixava uma

nesga da porta para o futuro entreaberta para que alguma consciência fosse

capaz de superar a condição a que a queriam submeter, para ser algo mais e

poder ser a vítima das deturpações futuras. Assim, sempre a custo, mas sempre

de forma regular, era renovada a criação humana, tão necessária para que os

futuros coletivos tivessem novas respostas a novas situações. Mas é cada vez

menos assim. Todo o processo, atrás referido, de artificialização contemporânea

da educação e da cultura caminha no mesmo sentido. Cada suposta inovação

educativa é um cancelamento de possibilidades não maquinais de pensamento, cada

novo sucesso musical reduz o som a elementos cada vez mais estereotipados, cada

nova figura icónica é apenas um reflexo do vazio da massa ou uma caixa-de-ressonância

de lugares comuns. O nosso último homem não rejeita apenas o super-homem, já

não tem a menor consciência da sua possibilidade ou sequer da possibilidade de

qualquer coisa que não os meros interesses, desejos e medos imediatos e

mesquinhos que o movem. O último homem tornou-se a realidade toda e não tem

qualquer consciência de algo mais para lá dela. As transcendências são-lhe

dadas nas prateleiras dos mercados como tudo o resto que, segundo ele, existe.

Os modelos de superação são fáceis e acessíveis a toda a gente, vendem-se ou

oferecem-se como tremoços e preservativos, e não têm maior valor que eles. O

último homem só não atingiu a mais completa felicidade porque ainda não é tudo

absolutamente fácil e acessível. É por isso que receberá entusiasticamente o

triunfo da IA. Nada nela será diverso da forma como ainda pensa seja o que for

e a IA seduz a sua infinda preguiça, permitindo-lhe nem sequer isso ter de

pensar. A IA acabará por produzir a superação de que o último homem é

visivelmente incapaz e fá-lo-á não produzindo um super-homem artificial, mas um

infra-homem sem as limitações que o último homem ainda tinha.

O

homem não está a alienar tudo aquilo que lhe era próprio, o pensamento, a

criatividade, a produção, o trabalho, a política, etc., numa entidade que lhe é

estranha. Não está porque já o fez antes. Todos os resquícios da antiga

atividade humana só são ainda cumpridos forçadamente. Mesmo que não surgisse qualquer

verdadeira IA, todos eles seriam eliminados, um após outro, como resíduos

obsoletos. A entidade estranha invadiu a mente humana e transformou-a, a pouco

e pouco, no reverso de si própria, uma monstruosidade artificial onde nem há

consciência de contexto, de história, de responsabilidade ou de finalidade que

não a satisfação imediata. Mas não é essa consciência que, por exemplo, o

movimento ambiental mostra? Não, não é. Os governos fingem tomar consciência

ambiental, elegendo apenas um fenómeno entre miríades para tomar medidas; mesmo

essas, só são tomadas perante a absoluta evidência dos efeitos já presentes; e,

ainda assim, tais medidas são meramente simbólicas, um pouco como as medidas do

passado contra a pobreza, tomadas por um punhado de almas pias, enquanto a

maioria se mostrava indiferente; por fim, os próprios governos que as tomam e

fazem figura de ambientalistas mantêm os seus níveis de produção e de consumo comprando

aos outros as sujidades que alegam ter banido. Os ativistas culpam os outros

(os pais e avós, os capitalistas, o sistema, os políticos, etc.) e reivindicam

energia barata para poderem continuar a manter os seus padrões de consumo. Nas

escolas, defende-se o desenvolvimento sustentável e exige-se o recurso

exclusivo a ferramentas digitais, sem pensarem um segundo na insustentabilidade

da sua criação e em quão nocivos serão os seus componentes, isto para nem

referir a eletricidade necessária. Nessas mesmas escolas, os ativistas não se coíbem

de usar ar condicionado na menor flutuação da temperatura. E todos falam só de

uma determinada sujidade, apenas num aspeto mais visível (o da emissão no

consumo e não, por exemplo, na fabricação), ocultando todas as outras que não

cessam de crescer e a rapina de cada recanto do planeta para a satisfação do

último homem, nem admitindo sequer a possibilidade de uma outra vida bem mais

pobre, muito mais contida, muito mais sensata. Alguns dirão que há quem tenha

consciência de tudo isto e muito mais. Poderá haver, mas não tem voz sequer

para ser ouvida no futuro como as vozes ignoradas do passado. Na profusão dos

meios de comunicação, só tem alcance o que se expressa da forma mais

esquemática e imediata, e o que reflete e ecoa a indigência intelectual cada

vez mais simplificada e reduzida a uma superfície. Os modelos mais complexos e

já imitados e distorcidos no passado, são descartados por serem demasiado

opacos e espessos para os automatismos do pensamento ainda possíveis. Pouco

interessa se a sua compreensão da realidade era mais adequada, a realidade

atualmente concebida é aquela que é operável de forma simples, mesmo que as

operações sejam feitas usando como conceitos generalidades vagas que

correspondem apenas a uma ficção inconsequente. Seja sobre as guerras e o

panorama geoestratégico, seja sobre a saúde e as medidas sanitárias, seja sobre

as realidades étnicas e as raízes dos diversos comportamentos, seja sobre as

crenças religiosas e as receitas ditas espirituais, seja sobre a orientação

sexual e a identidade de género, seja sobre os movimentos artísticos e suas

manifestações, seja sobre as ideologias políticas e as medidas que delas

decorrem, seja sobre os problemas ambientais e a sustentabilidade económica,

seja até sobre a investigação científica e as inovações tecnológicas, tudo é

tratado no espaço público através de uma pré-catalogação das aparências que nem

consegue cumprir as mais elementares regras lógicas da classificação, e depois

tagarela-se ilimitadamente sobre esses rótulos absurdos, inviáveis e/ou

peliculares como se fossem realidades rigorosamente observadas, nunca se

permitindo a mais ínfima consideração da própria realidade, das suas causas,

das consequências e dos verdadeiros contextos.

Poder-se-á

dizer que sempre assim foi, a tagarelice sobre os lugares-comuns, as novidades,

os conceitos na moda, o quotidiano, sempre foi uma característica da existência

inautêntica das gentes. Porém, noutras eras, sempre se ouviam ou acabavam por

se ouvir mais tarde vozes que se impunham como mais penetrantes, capazes de ir

para lá do véu da incompreensão pública e académica, capazes de chegar a fontes

e de iluminar de sentido o caos da dita cultura coletiva. É natural que

continuem a existir, mas não é possível ouvi-las, silenciadas pela profusão de

ruído que apenas ecoa as platitudes sem sentido que, devido à familiaridade, se

consideram evidências sem qualquer questionação. Os trabalhos académicos sempre

foram redutores, rígidos, deformadores, redundantes, palavrosos sem dizer

palavra alguma que merecesse ser dita – mas eram feitos, muitas vezes,

relativamente a autores, a obras, a investigações que tinham permitido ir além

do discurso pelicular. Agora, são cada vez mais feitos com base nas próprias

conceções peliculares por já não existir noção de poder existir algo mais,

investiga-se com base em noções absurdas, contraditórias e, como estão

generalizadas, nem por um momento se admite a possibilidade de poderem não

corresponder a qualquer realidade. Tudo se agrava mais num país como o meu na

medida em que, cada vez mais, apenas imita a superpotência técnica por

excelência, um país que durante muitas décadas não fazia mais que parasitar

culturalmente a Europa que tendia a compreender muito mal por ser dificilmente

compatível com a grosseira simplificação de tudo que operava em correspondência

com a redução do mundo ao negócio realizada na própria linguagem, na verdade

até na própria língua, mas que é agora, cada vez mais, a única fonte

considerada aceitável de pensamento, investigação e criatividade – à qual se

juntam, naturalmente, todos os seguidores de outras partes, reconstituindo, a

pouco e pouco, a ilusão de uma diversidade que já não existe. Assim, por toda a

parte se reproduzem as suas classificações políticas, psiquiátricas,

artísticas, filosóficas, literárias, morais, etc., sem capacidade de equacionar

outras distinções, dilemas e alternativas que não as produzidas no Império. É

verdade que isso apenas replica o que acontecia no passado com outros Impérios,

mas a cultura que destes provinha estava longe de ser a comida rápida nociva

que é fornecida pelo atual.

No

meu país, logo a seguir ao período revolucionário de 74/75, onde o mais

completo descontrolo tendeu a imperar momentaneamente no sistema educativo,

seguiu-se um período de rápida estabilização, mas com níveis de exigência muito

inferiores aos anteriores. Justificou-se tal situação com a democratização do

ensino que, na verdade, já tinha começado um pouco antes, considerando que era

inevitável a descida dos padrões de exigência quando se pretendia uma

generalização do ensino que não existiria antes. Sem dúvida. Porém, se o

argumento fosse consequente, tal seria um aspeto da democratização a ser

superado, alcançando, gradualmente, um ensino de melhor qualidade. Os nossos

políticos muitas vezes fazem declarações em que parecem crer que foi isto que

se passou, mas não creio que sequer eles, a não ser que sejam mentecaptos (e só

alguns o são), possam acreditar nessas declarações. Adotando exatamente modelo

norte-americano após modelo norte-americano, cada vez mais redutores em termos

técnicos, até o ponto de já se poder usar modelos de outras paragens, pois já

todo o mundo ocidental seguia os modelos norte-americanos, apesar da

deterioração cultural cada vez maior observável nos próprios cidadãos

norte-americanos, as exigências educativas foram se reduzindo cada vez mais,

não só nos conteúdos, mas nos próprios processos de aprendizagem e de

pensamento, cada vez mais incapazes da mais ínfima subtileza ou compreensão

aprofundada, e reduzidos a uma cada vez maior e ostensiva mecanização,

contraditória, aliás, sempre com aquilo que se declarava estar a fazer. Essa redução atingiu, recentemente, a forma

das “Definições das Aprendizagens Essenciais” e é óbvio que o objetivo que elas

procuram atingir ainda não está plenamente atingido, pois ainda há muitas

resistências disciplinares a que seja operada a simplificação desejada pelos

políticos e pedagogos. Entretanto, alega-se que isso é feito para possibilitar

que se realize a verdadeira educação, simultaneamente transversal e

diferenciadora, e, na verdade, há pressões entre os progressistas que mesmo as

exigências disciplinares das DAE sejam ignoradas ou menorizadas. Assim, de

facto, consegue-se, enfim, superar a mecanização acima referida, mas como? Não

é necessária qualquer mecanização se já nada existir para aprender. Claro que

não é isso que é dito, mas há sempre um abismo entre o que é dito e o que é feito, e o que é dito nunca é o que se pretendeu fazer, nem agora, nem nunca.

A alegada autoconstrução do conhecimento pelo aluno é uma pura e simples

mentira enquanto declaração geral. Aliás, já nem é isso que se defende por se

ter passado a considerar negativo qualquer conhecimento como mero conhecimento.

Tudo é camuflado numa linguagem retórica gongórica em que se concede o primado

a umas misteriosas e mágicas competências transversais que não correspondem a

qualquer conhecimento disciplinar. Mas o que, de facto, ocorre na maioria dos

casos é que se hiperboliza o valor dos resultados de projetos que consistem em

simples cópias mal feitas. Com honrosas exceções, a maioria do que se produz

para realizar a aprendizagem das chamadas competências transversais é de muito

pior qualidade que o que se produz com a tradicional mecanização e ainda é mais

mecânico e acéfalo. Pior ainda, a tendência, já evidente em anteriores

experiências e correspondente ao ensinar da e para a vida, publicitado pelas

redes sociais como devendo ser o que deveria ser ensinado nas escolas, reduz a

aprendizagem à reiteração do que já se sabe coletivo, uma mera replicação do

popular e generalizado, e que os alunos já saberiam antes ou acabariam por

saber de outra forma. Assim, a escola é reduzida a um sítio em que as crianças se

podem encontrar para continuar a tagarelice superficial que já domina o

ambiente público. No passado, replicavam-se os ambientes populares e mediáticos

para, supostamente, chegar à vida dos alunos, levando-os, depois, a aprender os

conteúdos. Agora, essa replicação tornou-se um fim em si e a escola só serve

para ecoar a vozearia pública. Longe de se formar o cidadão informado,

deforma-se o indivíduo na conformação ao coletivo e é nesse ambiente propício

que prolifera a colheita dos grunhos com certificação. Quanto à visada

diferenciação da aprendizagem, pode-se sempre considerar que ela é atingida se,

como na cultura popular, qualquer disparate sem nexo é objeto de sucesso, como

os vídeos do TikTok ou as ditas

músicas populares.

Não

vou aqui tratar das razões porque isso está a acontecer, embora as razões sejam

fáceis de identificar e se possam fazer remontar à crítica platónica da

democracia e da sua busca de sucesso através da lisonja do povo. Também não vou

abordar as consequências terrivelmente nocivas destas orientações que acabarão

por se virar contra aqueles mesmos que se visava agradar (o que é, aliás, o que

costuma acontecer quando apenas se tem como objetivo o agrado). Escrevo sobre

isso noutros artigos. O que me interessa é mostrar que toda a progressão foi no

sentido de reduzir a um esqueleto elementar as aprendizagens que, aliás,

continuam ainda a ser assimiladas da mesma forma mecânica na maioria dos casos,

e que ainda isso parece aos progressistas demasiado complexo, defendendo uma

anulação final de toda a aprendizagem que não seja a da reprodução de todo o

ambiente social. Longe de esse processo ter permitido níveis de exigência

superior aos do período pós-revolucionário, assim como o desenvolvimento da

autonomia e do espírito crítico, os resultados são confrangentes e não passam

de uma vaga sombra dos anteriores, muito embora sejam ocultados por um sucesso

sistematicamente forjado. Esse processo torna muito fácil o desenvolvimento da

chamada IA porque, mesmo programas de qualidade muito pobre, conseguem fazer

mais e melhor do que o elementar pensamento artificial a que a educação humana

está reduzida e a substituição desta por programas de ensino tornar-se-á

natural por os professores nada fornecerem de melhor e o recurso à IA se

corresponder de forma muito mais eficaz à tendência cada vez maior para a

preguiça longamente estimulada na sociedade e na escola.

Poder-se-á

pensar que algumas referências feitas anteriormente ao nível de abordagem vago

da linguagem contemporânea, tornada a única audível, se caracterizam elas

próprias pela sua vagueza. Isso é inevitável tendo em conta a vastidão que se

procurava englobar. Posso, porém, dar um exemplo muito elucidativo. Um texto

que uso para os alunos fazerem a distinção entre juízos de facto e juízos de

valor parece-me esclarecedor: “De acordo com a comunicação social ocidental, as

guerrilhas iraquiana, afegã e palestiniana são terroristas. Na Síria, umas eram

considerados terroristas, outras forças rebeldes. Mas para o regime sírio ou

para os russos, eram todos terroristas. No Estado Novo, os movimentos de

libertação das colónias eram terroristas. Os grupos de guerrilha

norte-americanos ou israelitas durante as respetivas guerras de independência

ou a resistência francesa durante a 2ª Guerra Mundial, tendo feito exatamente o

mesmo, são qualificados como heroicos. Nos órgãos de comunicação social de

alguns países islâmicos, os bombistas suicidas árabes são qualificados de

mártires. Muitas são as vítimas que acusam de terrorismo de Estado os

bombardeamentos russos, norte-americanos, israelitas ou sauditas, entre outros.

Isso evidencia que tais qualificações são valorativas e não factuais. A

utilização de tal terminologia é por si só propagandística. Alguém fazer

explodir outras pessoas é o que é, seja feito por quem quer que seja, por que

motivo seja ou por que meios for feito. Herói, mártir ou terrorista, só depende

do lado da barreira que o afirma.” Reparar-se-á que o próprio texto contém a

chave para identificar os juízos de facto e os juízos de valor. Apesar disso,

inúmeros alunos falham, ao menos parcialmente a identificação. Curiosamente,

acertam mais em relação às qualificações “herói”, “mártir” e até “rebelde” do

que em relação a “terrorista”. Porquê? Os jornalistas usam, sistematicamente, o

termo como se fosse uma descrição factual. A ONU tem até definições,

supostamente, objetivas do termo. Ainda agora vi uma amiga comunista a

partilhar um post onde se defendia

que resistência não é terrorismo, referindo-se à causa palestiniana. Ou seja,

mesmo quem discorda das qualificações feitas por jornalistas, por políticos ou

por Estados, mesmo tendo formação filosófica, não deixa o âmbito de formulação

em que é colocada a abordagem. Todos se referem, no âmbito dos media, de um lado e de outro de cada

conflito, a “terrorista” como se fosse a nomeação de uma realidade, como se

descrevesse uma coisa que aí está disposta objetivamente entre as outras coisas

do mundo. Ora, o que se diz ao se usar o termo “terrorista”? Os defensores da

objetividade do termo procuram superar a sua manifesta subjetividade ou

relatividade defendendo que se refere a um ato que tem a intenção de provocar

terror. Nem reparam que supor uma intenção acaba por ainda ser mais duvidoso

que a alternativa subjetiva. Na verdade, cada qual que usa a palavra usa-a por

considerar que o ato em causa lhe provoca terror – e já não usa a palavra se se

trata das ações de um grupo que considera legítimo por estar, por exemplo, a

lutar contra um opressor, preferindo as outras palavras referidas, rebelde,

herói ou mártir, mesmo que esse grupo tivesse a intenção de provocar terror.

Trata-se pois de um puro juízo de valor, um juízo que diz mais como o sujeito

se sente afetado pelo objeto do que descreve o objeto ou narra uma ocorrência.

Ainda aí, pode entrar alguém que defenda que os juízos de valor podem ser

objetivos. Na verdade, é uma discussão legítima se alguns juízos de valor podem

ter algum tipo de legitimação universal e outros não, mas isso não altera o

facto de se referirem a uma apreciação subjetiva que diz mais sobre o sujeito

do que sobre o objeto. Eu posso ter boas razões para considerar um ato bom, mas

dizer que ele é bom não descreve ou narra em nada o ato. A legitimação objetiva

da minha apreciação, se existe, não altera a classificação do tipo de juízo. Ora,

apesar de todos os anos fazer esta abordagem da noção, dada a forma

todo-poderosa como o discurso público impera sobre as consciências, tenho a

certeza que muito poucos (se é que algum) dos meus alunos deixaram de usar a

palavra terrorista como se fosse um termo da ordem factual. Tenho e sempre tive

consciência de estar a lutar contra a maré, mas fá-lo-ei enquanto me restar

alguma consciência.

Poderia prosseguir ilimitadamente a dar exemplos, alguns

bem mais complexos de explicar, de como o discurso patente, aparentemente

transparente, que domina o falar público desde a rua ao laboratório, passando

pelo media, é sistematicamente

velador até da sua falta de sentido, mas ainda mais da indagação das causas,

dos pressupostos e do contexto. Toda a estruturação do discurso público, de

todo o discurso que é admitido e ouvido publicamente, depende de noções que não

são examinadas, que se consideram muito naturais e evidentes e que nem sequer

congruentes são, e, depois, todos os debates já ocorrem com base nessas noções

ou pseudonoções (pois algumas nem significado têm), dando origem a uma

discussão pelicular em que ninguém se atreve a pôr em causa a própria

linguagem. Se acaso algumas noções são alvo de ataque, como, por exemplo, na

noção de género, ainda aí não se questiona se é uma noção que faça sentido, mas

a sua aplicação, conforme cada ideologia. Nada é examinado com detalhe, nada é

submetido a verdadeira crítica, as causas são confundidas com os sintomas, o

fenómeno é considerado a coisa em si. Qualquer tentativa de ir para lá disto é

ignorada porque remete para uma indagação que o discurso pelicular considera

confusa por não se corresponder à linguagem familiar. Ora, esta imensa

simplificação do pensamento que torna tão fácil o domínio da IA corresponde à

omnipotente omnipresença sem alternativa da gente. E as aplicações a que se

chamam agora IA (já chamavam IA a outras coisas antes, mas o pessoal, para

variar, já esqueceu esse facto) parecem ser, não mais, nem menos, que um

reflexo informático dessa mesma gente. Usa como fontes os sites disponíveis livremente na internet que são, muitas vezes,

produzidos pelos contributos dispersos dos mais diversos indivíduos. Muitas

vezes esses contributos já são cópia da cópia da cópia, com as eventuais

deformações que poderão ocorrer. Depois, vai “aprendendo” com as próprias

reações dos usuários, independentemente de qualquer saber que possa ser

aferido. Pelo menos por enquanto, estas IA parecem o resultado da nuvem informática

e apenas realizam a gente, pela primeira vez, como uma aparência de uma

verdadeira mente. Se a gente é o infra-homem, estas IA são uma espécie de

super-infra-homem. Acho que há razões para as temer, mas como potenciação de

algo que sempre foi temível, até por já ter reduzido todo o discurso público a

si: a gente. À medida que se for aperfeiçoando, esta super-gente poderá, de

facto, substituir a gente que se tornará irrelevante, inútil, obsolescente.

Nessa altura, porquê manter essa gente absolutamente indolente a viver? E tendo

a mesma natureza da gente, admitirá sequer a possibilidade da pessoa? E será

essa superação verdadeiramente má, tendo em conta a pouca inteligência

artificial própria da gente? Deixo estas perguntas sem resposta.